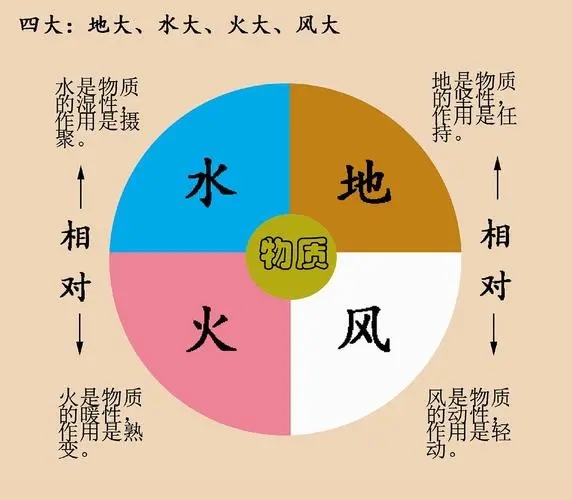

佛教医学认为身病的根源就在于“四大不调”。那么什么是四大不调呢?

佛经上说,(色)物质世界由地大、水大、火大、风大四种基本构成元素组成,它们各有不同的性能和业用:

地大以坚为性,有一定的硬度,能受持万物。

水大以湿为性,有一定的湿度,能使物摄聚不散。

火大以热为性,有一定的温度,能使物成熟。

风大以动为性,有一定的动力,能使物成长。

具体到人的身体,其生理结构的各个组成部分也可分成四大部类:发、毛、爪、齿、皮、肉、筋、骨、髓、脑、垢色,归于地。

唾、涕、脓、血、津液、涎沫、痰、泪、精气、大小便利、归于水;

暖气,归于火;

动转,归于风;

人的身体之所以会生病,是由于地、水、火、风等四种基本元素不能相互协调,比例失衡造成的。

《佛医经》上还提出人得病有十因缘,即:久坐不食;饮食无节制;多忧愁;过度疲劳;淫欲;嗔恚;忍大便;忍小便;忍呼吸;哈欠;喷嚏;忍放屁。这十缘已无需过多解释,无一条不切中现代生活方式的要害,关系着每个人复杂的身心系统中,“入、住、出”三个层面的状态,哪个层面出了问题,都会给身心系统带来一系列不良的连锁反应。

外在的四大不调固然是致病的因素,内里的心病更是引发各种疾病的主因。佛医学认为心病主要是由烦恼产生,这无尽的烦恼可以归根为八万四千种,又名“八万四千尘劳”。如果八万四千种烦恼可以浓缩一下,那就是我们耳熟能详的“贪、嗔、痴”三字。

《维摩诘经》说:我现在所有的病,都是由于过去的妄想所造成的。众生因为执著了我相,所以才产生烦恼和疾病。一切疾病的根本原因,来自我们内心攀缘外境所产生的妄念。

贪

贪,就是对能够吸引自己的东西和食物产生了占为己有的心态。

《摩诃止观辅行》上说贪着美好的色、声、香、味、触五种东西,都会产生疾病,因为色、声、香、味,触会蒙蔽我们的心智和德性。

因此佛教的养生之道认为,沉迷色境的人多半会生肝病。

贪享声音的人多半会生肾病;

贪爱香气的人多半会生肺病;

贪图口味的人多半会生心病;

眷恋触觉的人多半会生脾病。

所以,佛教医学和中国医学都讲究“中”,即凡事讲究节制,不能过也不可不及,适可而止*妙。

嗔

嗔指的是对众生或事物的厌恶而产生愤恨,恼怒的心理和情绪。

《大智度论》中说过:“嗔恚其咎*深,三毒之中,无重此者;九十八使中,此为*坚;诸心病中,**难治。”

嗔心起时,血脉喷张,容易引起高血压、心脏病发作等。

如果平时加强修养,遇事不过分强求,就不会导致嗔心的出现。

痴

痴指的是愚昧无知,不明事理。身体外在的病容易察觉,但心理的毛病却如影随形地跟着我们而不自知,久积则易成病。

现代生理学认为:愤怒、愉悦、忧愁、恐惧、悲伤、激动等心理反应,会影响体内的生理变化,久而久之,造成不易治愈的疾病。

只要我们恢复本来纯净纯善的内心,元气自然恢复充沛。

少林禅医养生,传承少林精神,弘扬禅医文化!